首先,不得不談一下價格的本質:供需關系決定價格。這是經濟學范疇的共識。豬價并不取決于成本,而取決于需求。過去兩年多來的暴利正是來自于豬肉的稀缺,而在暴利之下,必定因為前赴后繼而飽和。這就是豬周期產生的邏輯。

在豬周期的一次次循環中,博弈的影子一直都如影隨形。博弈就是站在自己的立場和利益角度,通過怎么跟他人互動,怎么去玩游戲,怎么在博弈當中獲得勝利。

簡單的說,這中間有三個需要確定的東西:

1、你的立場是什么?

2、你希望的結果是什么?

3、你采取的策略是什么?

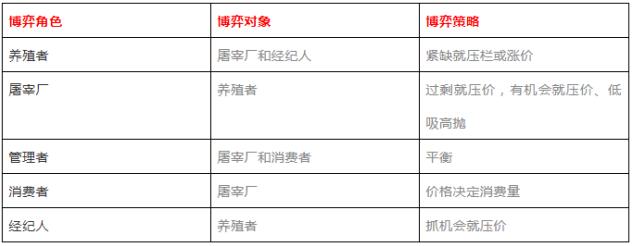

在中國的豬肉市場上,有五個角色在參與博弈,每個決策基于自己的角色和利益而動作。

1、養殖者

2、屠宰廠

3、管理者

4、消費者

5、經紀人

博弈多方的博弈對象與策略

原因如下:

1、沒有提供可信的大數據,使博弈多方的博弈動作太大,帶來市場巨大的震蕩和無謂的損失;

2、調控手段過于短期行為,導致資源的重復浪費,比如鼓勵政策和環保拆除;

3、調控對象不利于弱小養殖者,因而不被認可。本來是公正的裁判,但事實上,如今弱小者更希望裁判退出,讓市場來決定勝負。

除了以上不同角色之間的博弈外,同行之間的博弈在2021年成了死結:本來壓欄和二次育肥賭的是后市,但由于成為集體性的行為,導致所有養殖者的砝碼盡失,屠宰廠擁有足夠的砝碼,養殖者只能自相殘殺(踩踏)。在2021年上半年的博弈中,博弈成為養殖者之間的游戲:每個人都希望對方率先出欄,自己成為最終的獲益者,而由于博弈行動幾乎一致,養殖者之間的博弈成為雙輸。