1.1 行業地位

美國史密斯菲爾德食品公司于1936年在美國弗吉尼亞州成立,是美國排名第一的生豬生產商,2021年擁有70家豬肉制品加工廠,業務范圍覆蓋7個國家及地區,在世界范圍內的員工數超過6萬人,是世界最大的豬肉加工企業。史密斯菲爾德食品公司采取縱向一體化的全產業鏈戰略,業務貫穿生豬養殖、屠宰加工、豬肉制品生產、分銷與銷售全過程,業務經驗豐富,總體具有較強的行業優勢,無論是生產設備和技術研發都居于行業領先地位。

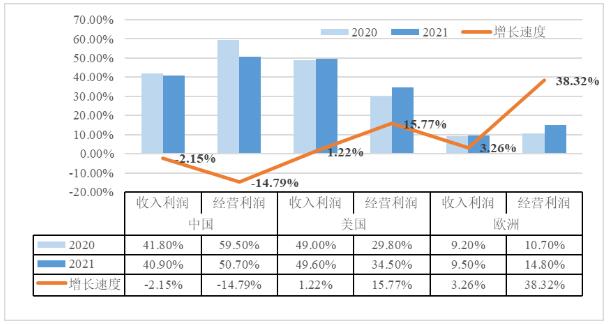

2013年,雙匯以71億美元的價格收購了美國史密斯菲爾德食品公司,作為雙匯母公司的萬洲國際從中國最大肉類加工商一躍成為全球最大的豬肉食品企業,于2013年被《財富》評為國際食品生產領域上位居第二的企業,僅次于新加坡的豐益國際。2021年,萬洲國際在《財富》世界500強榜單中,排名474位,雙匯也進入中國《財富》500強,排名第151位。目前,史密斯菲爾德主要負責萬洲國際在美業務,其加入使得萬洲國際收入和經營利潤的分布有所變動(見圖1),可以發現,成功并購美國史密斯菲爾德食品公司是雙匯及其母公司發展的重要推動力。

圖1 萬州國際不同國家(地區)業務收入及經營利潤占比與增速變化情況

史密斯菲爾德食品公司成立至今80余年,從美國最大的生豬養殖企業到如今世界上最大的豬肉加工企業,其發展過程對我國生豬企業有一定的啟示作用。

1.2.1 發展初期(1930s—1980s)

史密斯菲爾德食品公司最初經營名為The Smithfield Packing Company,由Joseph W. Luter及其兒子于1936年在美國弗吉尼亞州一個名為史密斯菲爾德的小鎮成立,以豬肉加工起家。

1.2.2 快速發展期(1980s—2000s)

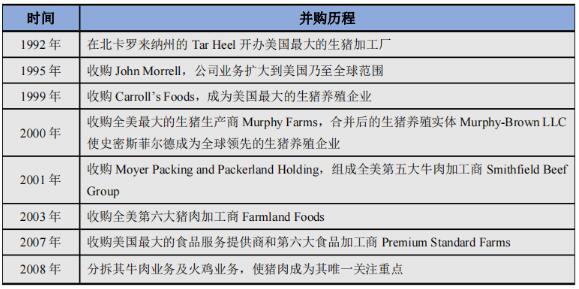

1981年起,史密斯菲爾德食品公司開始縱向收購眾多的生豬養殖與肉制品加工企業(見表1),進軍上游生豬養殖環節,逐步形成“種豬繁育→仔豬繁殖→生豬飼養→屠宰加工→終端銷售”的完整產業鏈,并順利進入國際市場,開始在法國、波蘭、加拿大(2004年出售)、中國、墨西哥、西班牙、英國、巴西和羅馬尼亞等國家和地區開展業務與合作,業務還涉及到餐飲服務和即食食品領域。自此,公司迅速成長,到1998年成為美國排名第一的豬肉生產商,于1991年在紐交所上市。

表1 史密斯菲爾德并購歷程

史密斯菲爾德自2009年后主要業務包括美國、波蘭及羅馬尼亞的生豬養殖、加工、營銷、銷售以及分銷豬肉和肉制品,在英國也有分銷業務,是美國規模化養豬的典型代表,也是全美最大的豬肉生產商、主要的鮮豬肉和加工肉類生產經銷商甚至世界最大的豬肉加工商。但是,由于公司前期定位過于前置,過度專注產業鏈上游,自2005年以后,公司收入增長處于停滯狀況,復合增速為2.1%;盈利狀況也不盡如意,其中2009和2010年出現較大虧損,使得公司負債極大,公司此時意識到自身過于專注產業鏈前端,造成公司利潤低、成本高等問題,于是開始轉型,發展重心逐漸側重于產業鏈后端的肉制品處理和深加工業務。2013年,史密斯菲爾德接受了雙匯的收購計劃,歸于雙匯旗下。

1.2.4 高質量發展期(2010s—至今)

自從被雙匯收購后,公司清除了債務,也逐漸拓展更大范圍的國際市場,加大科技創新投入,逐漸取得無抗生素生產線等生產經營科技成果。其負責人邁克爾?斯克希爾提出今后將秉承“保障食品安全,提升質量文化”的宗旨繼續生產。

1.3 產業布局

1.3.1 產業專注于生豬及其制品

史密斯菲爾德以豬肉加工起家,主要經營生豬及豬肉相關制品,在1980—2010年間曾收購ConAgra等公司開展牛肉、火雞等業務,但在2008年就將牛肉等業務分拆到了JBS-Swift公司,自那時起更加專注于豬肉業務,使其成為公司唯一關注的重點。目前,史密斯菲爾德食品公司在美國29個州擁有近500個自營農場和超過2100個合同農場,每年出欄近1600萬頭豬。其中,65%的自營農場位于北卡羅來納州和密蘇里州。

1.3.2 注重發揮協同效應

史密斯菲爾德公司在進行產業布局時,注重發揮區域內產業協同效應。以糧商收購方案為例,位于北卡羅來納州的Tar Heel加工廠作為史密斯菲爾德在全球范圍內擁有的最大的屠宰場,對飼料的需求量巨大,因此史密斯菲爾德于2016年在美國俄亥俄州收購了兩家大型的糧食倉庫,使其可以直接為Tar Heel提供飼料原料,降低飼料購買成本的同時降低運輸成本,利用產業協同效應提高企業經營利潤。

1.3.3 產業布局較為分散

史密斯菲爾德在國際上經營著多家豬肉、火雞和食品服務公司,產業布局的范圍涉及到西班牙、墨西哥、中國、波蘭等國家和地區。分散的產業布局在一定程度上可以最大限度地利用各地的生產優勢,生產適應當地市場的產品,提高企業營業利潤。但是,廣泛的產業布局也有可能造成總部的技術、管理、經營等方面的經驗不能惠及每一個地區的公司或組織的情況,有一定的發展不平衡性。

2 史密斯菲爾德公司生豬產業鏈分析

2.1 生豬養殖模式與發展趨勢

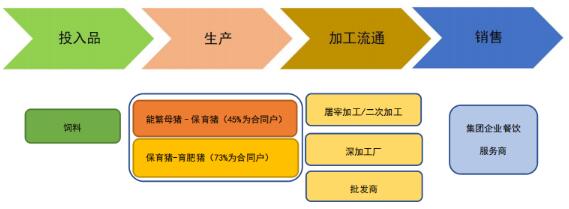

美國史密斯菲爾德食品公司以豬肉加工起家,經過1981到2010年間的縱向產業鏈整合與并購后,擁有了從飼料、生產、加工、批發、餐飲銷售等一系列業務的全產業鏈(見圖2),并在發展過程中成為了美國第一大生豬養殖企業和加工商。但是,由于公司前期在產業鏈前端過度投入,同時其核心市場即美國市場的規模化進程處于尾端,且豬肉消費不是美國主流肉類消費,美國人均豬肉消費增速持續放緩,導致史密斯菲爾德于2010年前后虧損嚴重,負債較多,于2013年被看中了其品牌價值、技術優勢及全產業鏈模式的雙匯收購。基于這一收購事件,有利于美國史密斯菲爾德食品公司穩定其全產業鏈發展模式,持續提高生產技術與水平,提高發展質量,為中國以及國際市場提供安全優質的豬肉和豬肉制品。

2.2 生豬產業鏈主要環節的分析

2.2.1 成本投入環節分析

掌握育種技術和降低飼料成本,促使成本得到控制。飼料是豬肉生產過程的主要生產投入,約占育肥成本的三分之一甚至以上。為降低飼料投入成本,美國史密斯菲爾德食品公司收購了一些大型糧庫,同時也與一些糧商簽署直接合作合同,同時作為世界頂級的飼料公司,也可以為自身生豬產業經營活動提供飼料。此外,美國史密斯菲爾德食品公司獨有的育種技術,能夠保證生豬整條產業鏈質量的同時降低育種成本。

2.2.2 生產環節分析

結合兩種養殖模式,管理和控制成本。美國史密斯菲爾德食品公司的生豬養殖環節中采取“能繁母豬—保育豬”與“保育—育肥豬”兩種模式,既兼顧自家公司育種與養殖,又從外部購入保育豬來育肥,其中,部分育肥豬購于內部生產部門,部分生豬購于其他公司。在單一的“能繁母豬—保育豬”模式下,如果豬群發生疫情,企業需要花費較高的獸醫成本;而如果企業采取兩種模式相結合的生產模式,從外部購入保育豬來育肥,就可以在一定程度上規避流行疫病的風險,降低獸醫成本和飼料成本,也就能在一定程度上管理和控制企業成本。

2.2.3 加工與分銷環節分析

豬肉加工包括生豬屠宰、包裝、加工與分銷等,其產出是豬肉及其相關加工制品,所有直接參與豬肉行業的主要公司都需要進行屠宰和豬肉制品生產。在2007年,其豬肉產品包括加工肉類(57%)、新鮮豬肉(41%)和其他豬肉產品(2%)。總體來說,美國史密斯菲爾德食品公司擁有70家豬肉制品加工廠以供應其最大的豬肉制品加工量,主要品牌有Patrick Cudahy、Farmland Foods等,涉及產品有預制火腿、培根、香腸和其他肉類食品。同時,史密斯菲爾德也經營少量火雞加工業務。

2.2.4 零售環節分析

“零售環節”分為家庭內消費(超市等)和家庭外消費(餐館等),其中包括不同程度參與加工、分銷豬肉產品的餐館和公司,如大學、企業、校園與醫院等,并向生活居民提供豬肉產品。大多數史密斯菲爾德的子公司都向零售客戶提供產品,其中一私人子公司名為Smithfield Foodservice Group專門向客戶提供食品服務,這一公司成立于2003年5月,由Gwaltney和Smithfield Packing Company的食品服務銷售和營銷組織合并而成。2021年史密斯菲爾德全球營收176億美元,其中加工豬肉銷售額達96億美元,鮮豬肉銷售額達76億美元,禽肉為5億美元。在國際細分市場中,2021年其在北美的營收為150億美元,歐洲銷售額為27億美元(禽肉為5億美元),與中國、墨西哥、西班牙等國家和地區也都一直存在業務往來。在旗下品牌方面,史密斯菲爾德旗下與豬肉有關的品牌就有Smithfield、Farmland、Cumberland Gap、Armour、Eckrich等十余種,市場占比巨大。

3 經驗與借鑒

3.1 產業鏈縱向整合,提升發展動力

縱向整合,及時轉型,抓住機會提升發展水平。美國史密斯菲爾德食品公司采取的是產業鏈縱向整合的商業方式,公司通過1981年開始的一系列并購,逐漸擁有了完整的“生豬養殖—屠宰加工—銷售”的全產業鏈,能夠從源頭上使其在售豬肉的質量和安全得到保證,也使其成為了世界上最大的豬肉加工商。不難看出,縱向并購對史密斯菲爾德在美國乃至世界生豬養殖與加工產業地位的提升具有較大推動作用。

3.2 接受企業收購,擴展國際市場

接受企業收購,消除債務,擴充市場。由于美國史密斯菲爾德食品公司在早期注重前端養殖屠宰的企業定位,導致21世紀初期公司出現了利潤率低和負債高等問題,這一時期史密斯菲爾德逐漸開始注重產業鏈后端肉制品處理和深加工,同時選擇接受雙匯的收購。這一選擇及時制止了公司進入惡性循環的同時,也使得公司能夠受惠于雙匯的品牌優勢、規模優勢、團隊優勢和管理優勢。此外,中國是全球豬肉消費的主要市場,接受收購可以推動史密斯菲爾德的豬肉產品更好地進入中國市場,解決公司債務的同時滿足公司市場擴展的需求。于史密斯菲爾德而言,接受雙匯收購是一舉多得的選擇。

3.3 整合內部供應鏈,進行成本節流

整合內部供應鏈,開源節流兼施。在對外因為被萬洲國際收購而成功開拓了龐大的中國市場之后,美國史密斯菲爾德食品公司正考慮對內整合供應鏈,進行成本節流。飼料是生豬產業成本投入的重要組成部分,自2010年起,史密斯菲爾德已開始陸續取消與一些小型糧商的合作合同,2014年更是取消了與美國最大的農民合作社CHS公司的糧食采購合同,于2016年購買了兩家位于俄亥俄州的大型糧庫,直接從俄亥俄州運出糧食供給其位于北卡羅來納州的Tar Heel加工廠,這一加工廠是史密斯菲爾德在全球規模最大的豬肉屠宰場,每天可屠宰加工約32000頭豬。此外,截止2017年,史密斯菲爾德公司有65%的飼料原料是直接從農民那里購買,相較2010年增長了10%。史密斯菲爾德在飼料端即內部供應鏈的種種行動可以在很大程度上降低企業生產成本,提高企業總體利潤。

3.4 提升創新能力,提高發展水平

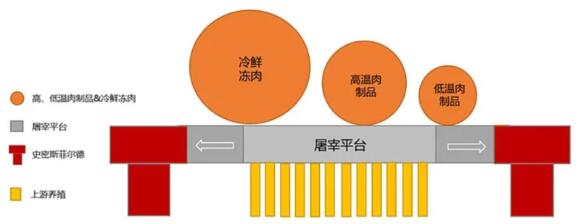

科技創新是企業發展的第一動力。無論是生產設備還是研發水平,美國史密斯菲爾德食品公司都居于行業前列。2017年,受美國泰森食品公司影響,史密斯菲爾德在其Pure Farms品牌下也推出了無抗生素豬肉生產線,且保證此生產線產品是最低限度加工,不含任何激素、類固醇等人工成分。同時,史密斯菲爾德具有全美最好的冷鮮凍肉和低溫肉制品技術,風證券研究所所做的雙匯發展模型圖(見圖3)也清晰可見,雙匯也計劃依托美國史密斯菲爾德食品公司的研發和生產經驗,在中國發展在外國市場占有率很高的冷鮮肉和低溫肉制品。由此可見,創新能力與科研水平的提高可以在很大程度上提升企業的競爭優勢。